揪心產業大考驗!SocialFi面臨五大問題,加密社交未來之路在哪?

觀點 2024.10.08

SocialFi 賽道面臨成長瓶頸與傳統社交巨頭競爭,許多產品缺乏替代價值和清晰的商業模式,難以建立真正的價值閉環。

10 月 5 日,市場消息稱 Web2 社交媒體平台 X 已支付了巴西最高法院的罰款,後續將申請恢復在該國的服務,算是為此前傳統社交媒體與國家監管力量之間的矛盾事件畫上了一個還算滿意的句號。

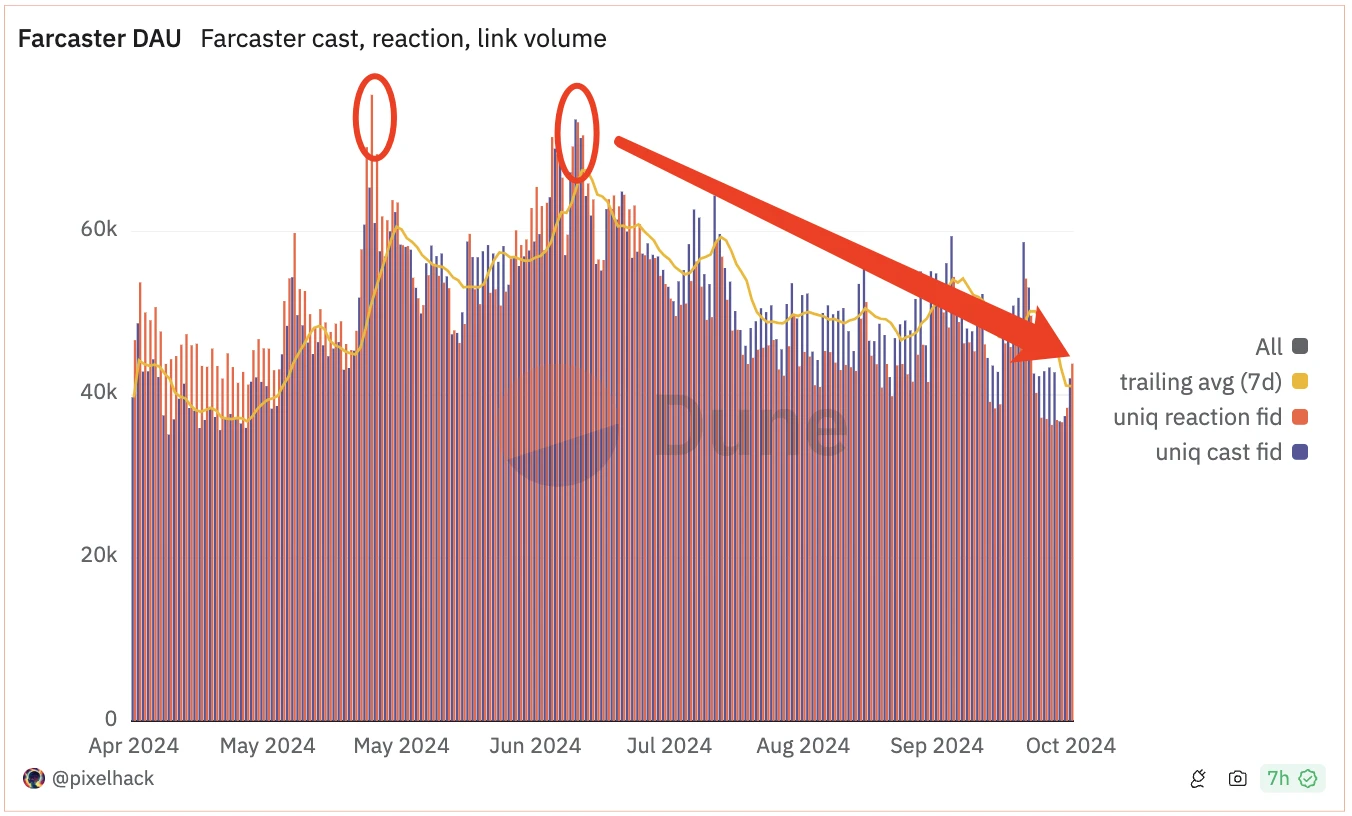

但另外一邊,作為 Web3 社交媒體的代名詞,SocialFi 賽道再次迎來令人揪心的「產業大考」。賽道獨角獸 Farcaster 成長乏力,自 8 月中旬以來,使用者數增量僅為 30,000 人左右,協議收入也自 7 月以來逐步放緩,目前總收入僅為 2,330,000 美元左右。曾經的「當紅炸子雞」friend.tech 則在強勢收割 81,953,000 美元的協議收入(其中團隊獲得約 4,500 萬美元手續費)之後,選擇了近乎「Soft Rug」的放棄智能合約控制權。

儘管包括 a16z、Paradigm 等一眾明星資本仍然選擇重注押寶 SocialFi 賽道,但發展至此,還是不由得令人對產業現狀感到沮喪:加密社交是否還是一個值得期待的賽道?SocialFi 的未來之路又在何方?SocialFi 敘事是否已經失靈?加密貨幣產業的社交項目存在哪些問題,又是否是個偽命題?

Odaily 星球日報將於本系列文章進行分階段的探討,本文主要聚焦於 SocialFi 賽道現存問題。

SocialFi 問題一:與傳統社交巨頭「短兵相接」,以短攻長

梅特卡夫效應提到,網路效用往往與使用者數量的平方成正比。

包括 Facebook、Instagram、Snapchat、WeChat、Tik Tok 在內的一眾傳統網路社交媒體平台及其背後的巨頭公司正是基於日積月累的使用者量才能夠成為整個網路生態的「流量原點」、「注意力入口」、「社交網路載體」,而這茫茫多的傳統社交產品所處的賽道,正是諸多加密貨幣產業的社交應用,也就是 SocialFi 產品選擇「以己之短,攻彼之長」的「白骨之路」。

古來王者爭霸尚懂「高築牆、廣積糧、緩稱王」,如今的商業產品在看到一面面高可通天的「南牆」之後的選擇不是繞過去,而是硬生生地撞上去——做和傳統社交媒體平台毫無區別的產品,動輒打著以下旗號行事:

- 「所有人群都是我們的目標使用者」;

- 「我們的目標是顛覆 X(Twitter)平台」;

- 「我們要改變社交賽道現狀,把社交數據和社交權力真正交還給使用者們」。

不得不說,加密貨幣產業創業人士的「傲慢」,由此可見一斑——他們並不考慮使用者的真實需求,也不在乎使用者的平台遷移成本,更不關心使用者是否在乎所謂的「去中心化權力」,也不會想到使用者的社交網路圖譜以及社交網路又從何而來、從何而去;而是單方面地掉入了「自我感動」、「自我幻想」的陷阱。

知己知彼,百戰不殆;不知彼亦不知己,每戰必亡。

SocialFi 問題二:無替代價值,並未找到自己的「特洛伊木馬」

公元前 12 世紀,古希臘城邦與特洛伊爆發了一場曠日持久的戰爭,最終,城邦聯軍借助一隻藏有眾多士兵的木馬潛入誤以為敵軍撤退的特洛伊城,最終奪得了這場戰爭的勝利,「特洛伊木馬」此後也成為了曲線救國、假意詐降的手段的象徵。

目前擺在 SocialFi 產品面前的競爭對手,就如同那座久難攻下的特洛伊城,一方面,需要找到自己替代或者超越傳統社交媒體平台的價值;另外一方面,還需要找到「潛入敵營」、「從內部攻破其堡壘」的秘訣。

一些人將此寄希望於 SocialFi 中的 Fi 屬性,即使用部分加密社交產品可以獲得經濟金錢獎勵,如代幣空投;而也有一些人則將其作為傳統社交媒體平台中的一部分(如付費表情包,Base 生態的 Sofamon)。

目前來看,前者選擇的路最終仍然會在代幣空投或代幣價格螺旋下跌中逐漸越走越窄,堪稱「數據泡沫之後的慢性自殺」;後者則仍舊處於小眾需求賽道,無法在更大範圍內引發關注以及流動性的引入,尚需一定時間驗證。

目前來看,真正的「特洛伊木馬」需要「AI 個性化客製伴侶」級別的應用來「發起下一輪攻勢」。

SocialFi 問題三:為了 Fi 而 Fi,Social 也就成了笑話

墨菲定律認為,如果一件壞事有可能會發生,那麼它就一定會發生;同理,人們越是想要得到一樣東西,很多時候就越是得不到。

對於很多 SocialFi 產品以及 SocialFi 使用者來說,為了 Fi 而 Fi 之後,Social 也就成了一個笑話。

因為從心理學層面來看,社交的本質是尋找同類,而不是單純地為了金錢等物質激勵。如果一個人是為了得到 Fi 的激勵才願意與他人進行社交行為,那麼他的「社交目的」自然就變得不再純粹,也很難長久地堅持下去,真正地為了「社交」而去與其它人產生更多的活動行為。

當想要認識他人、探索與他人更好地進行互動關係的動力被扭曲成了「為了金錢報酬率」,那麼 SocialFi 也就成為了一種另外意義上的「資金盤」,Social 這個詞自然也就成了一個笑話。

若是無法為使用者們提供一種強烈的「社交驅動力」,SocialFi 產品注定只能是個披著「社交空殼」的金融遊戲。

SocialFi 問題四:無法建立價值閉環,成為「資本玩具」

一切的價值體系,都源自於合乎邏輯且嚴絲合縫的價值閉環,而這,正是目前的 SocialFi 產品缺少甚至是缺失的。

目前 SocialFi 產品應用的價值往往來源於風投機構的風險投資,而無法搭建一整套流程相對清晰的價值閉環體系。更直接地來說,目前的 SocialFi 產品更像是一個「刷榜 APP」,所有的資金、流動性以及注意力的流入都是為了獲得更多的經濟金錢報酬率,而無法與其它人的想法、資源、資金、資本以及注意力產生更為深度的連結和聯繫,並以此激發更多的價值交換。

這樣,自然而然地,社交價值成為了單向的消耗品,而不存在新的產生,SocialFi 產品的使用者們加入的不是一場「沒有邊界、不斷擴充功能」的無限遊戲,而是後來者為先發者買單的「零和博弈遊戲」。

SocialFi 產品自然而然也就成為了資本為收取高額管理費用、謀其投資報酬率的「玩具」——本質上而言,和一份充斥著各類造假資訊、滿滿的都是在「畫餅」的 PPT 區別不大。

既然沒有真實數據和實際價值的產出,索性做 7*24 小時的賭場或者「數據盤」直截了當。

SocialFi 問題五:不夠純粹且左右搖擺的「商業模式」

目前市面上多數 SocialFi 產品的「商業模式」仍然是加密貨幣產業最為穩定的途徑之一——收取手續費。

但 SocialFi 產品的手續費收取步驟及環節,既迥異於 GameFi、NFT 等賽道出於單純的投機炒作目的而進行的「交易環節」,也不同於 DeFi、Restaking 等賽道的「質押生息」以尋求代幣供應量的減少與價格的提高,而是需要借助「社交內容」、「社交關係」、「社交影響力」等仲介載體促成更大範圍內的社交網路的建立。

這在產業流動性緊縮、產業活躍參與者越發減少的當下,無疑成了很多 SocialFi 項目難以逾越的關卡鴻溝。

要麼小眾到足以「自我造血」,走「農村包圍城市」的路線去積少成多;要麼大眾到能夠吸引更多人「所見即所得」,走「陌生人 VS 婚戀二選一」的路線服務一些人的真實需求。

否則,SocialFi 產品大機率還是在原地打轉,無法走到下一股加密浪潮奔湧而至的未來。

小結:社交還是分傭,這是個問題?

如今很多 SocialFi 產品將「社交圖譜」、「社交產品」簡單粗暴地抽象為了「通過社交推薦以此分潤傭金的產品」,不得不說,這就是「唯數據論」的產業當下的最真實的側寫。

但這很明顯不是正常的「社交現象」,就像拼多多這樣的現象級電商平台,儘管其通過社交關係促進了電商使用者網路的快速成長,但其主要是一個服務於買家和賣家的雙邊交易平台,這才是它的基本盤。

而一個真正的社交平台,應該服務於人們更快、更好、更直接、更和諧地與其它人建立社交關係,而不是將人視作「數據礦藏」,將經濟價值挖光之後,便能夠拋在腦後,不再過問。

【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

- 本文經授權轉載自:《PANews》

- 原文作者:Odaily星球日報

・ 本文未經同意請勿轉載

市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

你可能想知道