手續費收入下滑代表衰敗?研究員:以太坊價值早在演化中重塑!

以太坊的價值不應僅依手續費衡量,去中心化與生態成熟度等因素更為關鍵,市場對其價值認知正在轉變。

隨著以太坊手續費收入因 L2 技術普及下降而被許多公鏈超車,市場出現質疑聲浪:「以太坊是否正在失去價值?」對此,DeFi 分析師 DefiIgnas 與用戶 fabdarice 提出觀點,強調評估 L1 區塊鏈價值不能僅看手續費,還應納入去中心化與生態成熟度等關鍵面向。

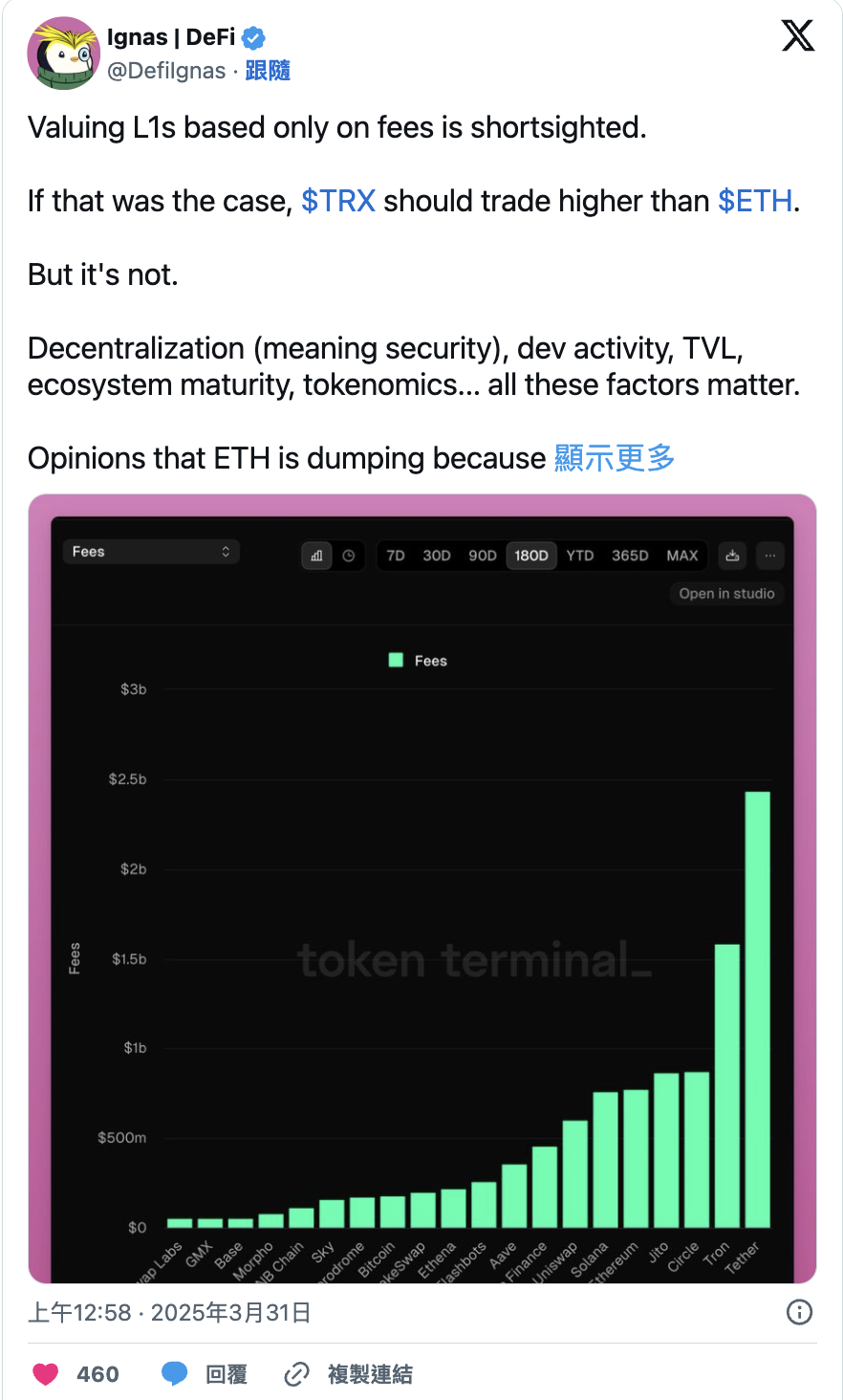

手續費 ≠ 價值?Tron v.s. 以太坊揭開關鍵盲點

DefiIgnas 在一則推文中指出,僅以手續費收入衡量區塊鏈價值,實在是過於狹隘。

他以波場 (Tron) 為例,即便其手續費收入近日一度高於以太坊,但市值與市場所賦予的價值卻遠低於以太幣,並強調:

去中心化、安全性、開發者活動、總鎖倉價值 (TVL) 及代幣經濟學,才是長期影響力的關鍵。

底下不少用戶也補充指出,Tron 的手續費主要來自穩定幣交易量,但生態系缺乏創新與去中心化,使其潛力受限:

在我看來,收入僅決定了一條公鏈價值的下限,而其應用場景則定義了其價值的上限。

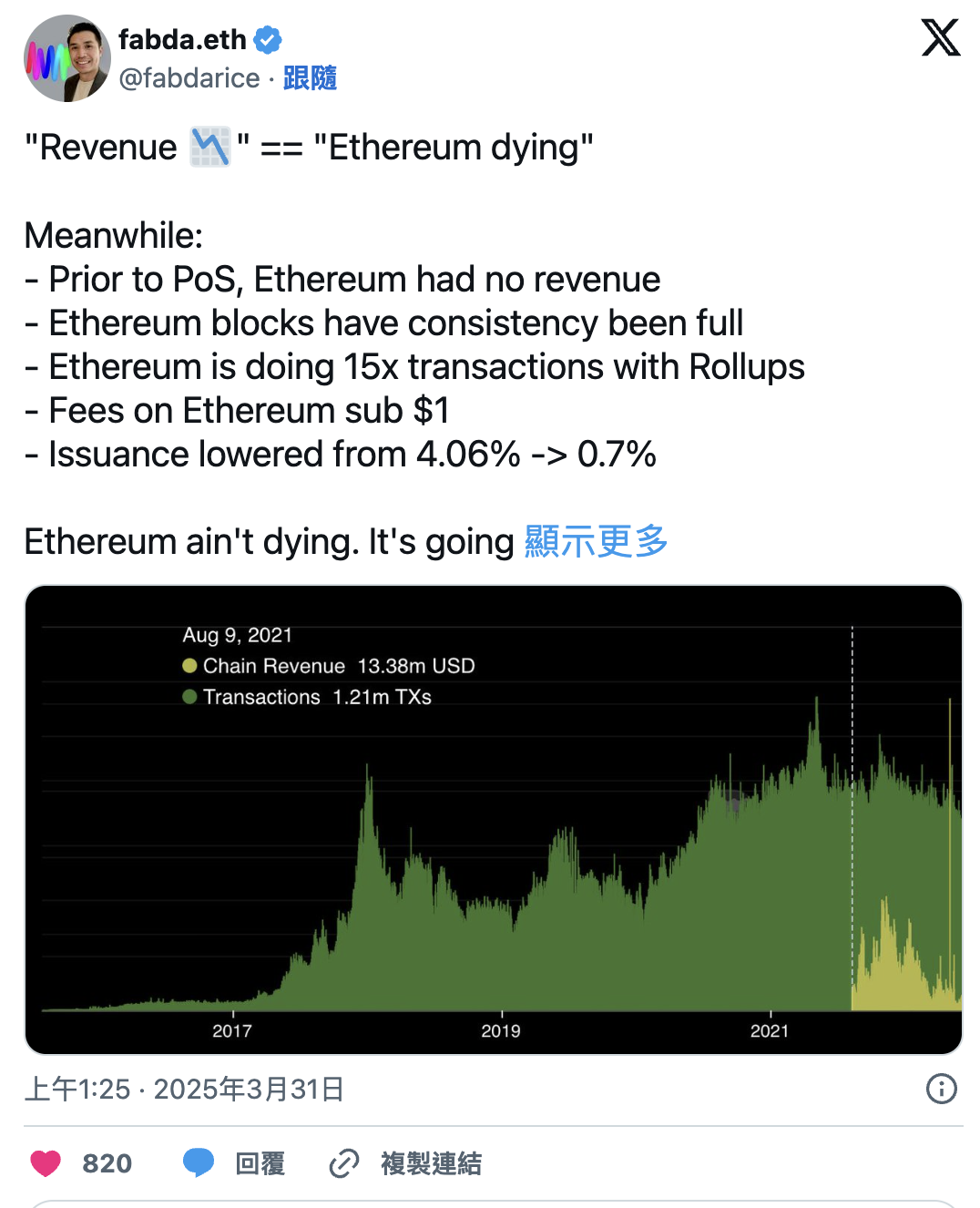

低手續費等於失敗?Ignas 反駁:以太坊仍在進化,不是衰退

面對以太坊手續費下滑,一些市場分析機構開始下修 ETH 價格預測,甚至認為其發展動能衰退。但 DefiIgnas 認為,這其實是區塊鏈邁向高效、可持續性的自然演進:

若單看手續費論英雄,比特幣市值理應不如以太坊,但事實顯然相反。

他同時引用了用戶 fabdarice 的觀點,以太坊早期在工作量證明 (PoW) 階段甚至沒有「收入」概念,現在手續費的下降是 L2 方案成功的象徵。他提到,以太坊仍然經常擁擠、交易量成長 15 倍、發行率從 4.06% 降至 0.7%,這些數據反映其長期競爭力正在提升。

不是數位石油,是數位經濟基石!以太坊的多重價值正在成形

DefiIgnas 指出,對他而言,以太坊與 Solana 等 L1 代幣屬於「生產性資產」,不只是用來交易或儲值,更可用於參與生態活動、空投與價值創造。他坦言這類策略帶有投機成分,但也是挖掘 L1 價值的一種方式:

比特幣被用於對抗宏觀經濟不穩定性,而以太坊則在數位經濟中扮演不同角色,兩者價值來源並不衝突。

此外,他強調以太坊在 MakerDAO 或 Ethena 等 DeFi 生態中作為抵押資產,具有不可取代的地位,未來也將成為數位經濟的關鍵支柱:

市場對以太坊價值的認知正在轉變,從單純的「數位石油 (交易手續費來源)」轉向更廣泛的角色,因此其價值也將更需要多方評估。

別再用狹隘眼光看區塊鏈,L1 的價值或需重新審視

這場關於以太坊與 L1 區塊鏈價值的討論提醒,價格與收入只是冰山一角。DefiIgnas 與 fabdarice 的分析揭示,真正的價值來自技術、去中心化、生態擴展與網路效應。未來,評估 L1 價值的標準將更多元,也更貼近它們在數位經濟中扮演的關鍵角色。

- 本文經授權轉載自:《鏈新聞》

你可能想知道